중국의 그랜드캐니언?... '태행대협곡'으로 충분

<87> 태행산 ① 린저우 태행옥척과 대협곡, 왕상암

태행대협곡의 왕상암 절벽 사잇길에서 본 장엄한 풍광. Ⓒ최종명 |

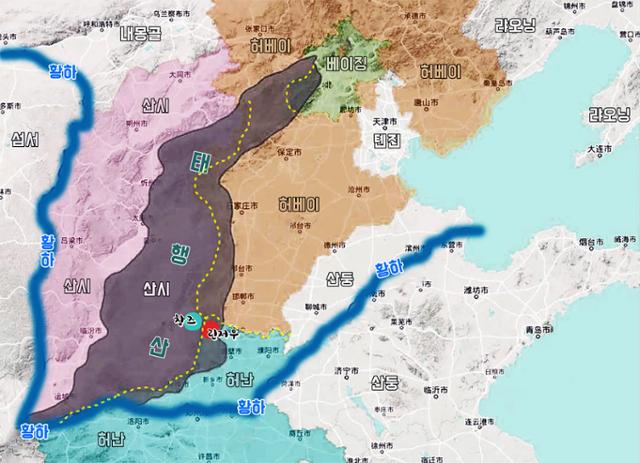

4개 성에 걸쳐 있는 산맥인 태행산. 주요 관광지인 허난성 린저우와 산시성 창즈 위치. Ⓒ최종명 |

태행산맥은 베이징, 허베이성, 산시성, 허난성에 걸쳐 있다. 마치 길쭉한 한반도 모양으로 면적은 남한과 비슷하다. 예로부터 베이징부터 황하까지 ‘팔백리태행(八百里太行)’이라 불렸으며 명산과 협곡이 수두룩하다. 고개를 넘어 동서로 오가는 험준한 지레목도 8곳이나 된다. 산둥과 산시를 나누는 기준이기도 했다. 동남부에는 ‘중국의 그랜드캐니언’이라 불리는 대협곡이 있다. 허난과 산시의 경계에 위치한다. 먼저 린저우(林州)를 찾아간다.

태항산? 타이항산?... 그리고 태행산

허난 안양에서 린저우로 가는 길, ‘태행대협곡’이라 쓴 중국어 간판 아래에 한글로 '태항대협곡'이라 쓰여 있다. Ⓒ최종명 |

허난 안양(安陽)에서 서쪽으로 1시간을 달리면 린저우다. 태행산 자락이 서서히 보이기 시작하더니 중국어로 ‘太行大峽谷’이라 쓴 간판이 빠르게 시야에 사라진다. 아래에는 한글로 ‘태항대협곡’이라 표기해 놓았다. 왜 ‘항’이라 쓴 걸까? 논란이 좀 있다. 행(行)은 발음이 하나가 아니다. 중국어로 싱(xing)이나 항(hang)으로 발음되는데, 태행산에서는 항(hang)이다.

엇갈린 의견이 있다. 옛 지리나 역사를 다룬 기록물에도 다양한 근거가 등장한다. 린저우 사지(史志) 책임자의 논거가 흥미롭다. 열자(列子)는 ‘대형(大形)’, 회남자는 ‘오행(五行)’이라 했던 산이었다. 당나라 이후 ‘대행(大行)’이었다. ‘xing’은 남송 시대에 ‘hang’으로 변했다. ‘대행(大行)’이 황제나 황후가 사망하고 시호를 받기 전의 장례를 뜻하는 말이어서 감히 사용하기 힘들었다. 이를 피휘(避諱)라 한다. ‘태행'의 발음도 자연스레 'taihang’으로 변했다는 주장이다.

태행산을 가로막고 선 린저우 시내의 홍기거호텔. Ⓒ최종명 |

또 다른 문제는 국어의 한자어 발음에서 오는 혼란이다. 한자 '行'은 어떨 때는 ‘행’이고, 어떨 때는 ‘항’이다. ‘은행(銀行·yinhang)’도 있고 ‘항렬(行列·hanglie)’도 있다. 그럼 태행산과 태항산 모두 모범 답안일까? 어렵다. 그렇다고 ‘타이항산’이라 표기하면 정감이 떨어진다.

태행산맥 지도에 포함된 지명은 한자어로 발음하는 것이 더 자연스럽다. 우타이산을 오대산, 헝산을 항산, 윈타이산을 운대산이라 쓴다. 바이터우산을 백두산이라 하듯이. 중국 땅이지만 대자연의 지명은 그냥 정겹게 쓰고 싶을 따름이다. 갑자기 경북 청송에 있는 태행산에 가고 싶어진다.

린저우의 홍기거 물길. Ⓒ최종명 |

린저우 시내를 통과하는데 대로에 있는 호텔이 홍기거(紅旗渠)다. '거'는 도랑인데, 붉은 깃발과 무슨 관계인가? 기록에 따르면 명나라 이후 500여 년 동안 린저우에 심각한 자연재해가 100차례가 넘는다고 한다. 큰 가뭄도 30차례나 발생했다. 심지어 인상식(人相食)이 5차례였다는 구전도 있다. 흉년에 사람끼리 서로 잡아먹는 행위를 말한다.

가뭄을 해소하기 위해 물길을 꽤 만들었는데도 그랬다. 1960년대에 이르러 대대적인 공사를 했다. 8m 너비로 높이 4.3m의 물길을 무려 70㎞나 만들었다. 지류로 연결하고 농토까지 실핏줄처럼 이었다. 총 1,500㎞가 넘는다. 공사 기간이 10년이었다. 1,250개의 봉우리를 깎고 211개의 동굴을 뚫었다. 협곡을 넘는 151개의 수로교도 세웠다. 잠시 홍기거 물길 앞에 선다. ‘인공천하(人工天河)’라 부른다. 연인원 5,000만 명 이상이 투입됐고 81명이 사망했다. 붉은 깃발 아래 선혈이 낭자한 공사였다. 감탄과 애도를 하고 산을 넘어간다.

지붕을 가로지른 용마루, 태행옥척 등산

태행옥척의 평호.Ⓒ최종명 |

언덕을 넘어 태행옥척(太行屋脊)으로 간다. 등산객이 많지 않고 가볍게 등산하기 좋은 코스다. 정상까지 4㎞ 정도다. 웅장한 산세를 바라보며 입구를 통과한다. 평호(平湖)를 막은 저수지가 보인다. 수량이 많이 필요한 홍기거 수원 중 하나다. 산행을 시작해 천천히 오르기 시작한다. 10분 정도 오르면 동굴이 나타나고 폭포수가 쏟아진다. 세차게 떨어진 물길이 지름 10m 남짓한 둥근 호수를 만들었다. 9월 초 늦여름이라 물이 많았다.

태행옥척의 유수석. Ⓒ최종명 |

점점 가파르다. 넓죽하고 평평한 바위가 비스듬히 자세를 잡고 있다. 평범해 보이는데 뜻밖에도 유수석(劉秀石)이라는 팻말이 있다. 유수는 동한을 건국한 황제로 유방의 9세손이다. 서한이 신나라로 바뀌자 민란의 소용돌이에 들어섰다. 토벌군에게 쫓겨 기진맥진한 상태로 바위에 쓰러졌다. 숨이 끊어지려는 순간이었다.

갑자기 오디 열매가 입 안으로 쏙 떨어졌다. 향긋하고 달콤했다. 정신을 차리니 오디가 사방에 천지였다. 몸을 회복하고 다시 도주했다. 우연히 수통을 발로 걷어찼더니 물이 쏟아졌다. 물길이 토벌군을 막고 산 아래로 흘러 호수가 됐다. 유수가 무사히 몸을 피했다는 전설이다. 평호를 유수호라 부르는 이유다. 돌에 대한 감정이입이 이쯤이면 과장 그 이상이다.

태행옥척 등산로 첩양관 근처. Ⓒ최종명 |

태행옥척의 도운잔도. Ⓒ최종명 |

계단이 많다. 협곡 사이 첩양관(叠陽關)을 지난다. 전투를 대비한 관문이 있었다는 뜻이다. 절벽이 나타난다. 고개를 들어도 하늘이 보이지 않는다. 절벽 아래에 만든 통행로를 따라간다. 협곡의 양쪽 바위를 잇는 다리도 통과한다. 다시 절벽에 붙어서 따라가니 암자가 나온다. 동굴에 지은 성상암(聖相巖)이다. 약왕(藥王)·재신(財神)·노반(魯班)을 봉공하는 사당이다. 바위가 무너지지 않게 나뭇가지를 쌓는 모습이 영락없이 민간신앙과 가깝다. 계단을 타고 올라 반대방향으로 가니 잔도가 나온다. 구름을 건넌다는 도운잔도(渡雲棧道)로 고개를 숙이고 바위 밑으로 지나는 길이다.

태행옥척 자양교 지나 운적잔도로 가는 등산로. Ⓒ최종명 |

자양교(紫陽橋)를 건너 협곡을 넘는다. 자양은 팔선(八仙)을 상징한다. 기기묘묘한 암반이 변화무쌍하게 등장한다. 크기를 가늠하기 어려운 암반 허리춤을 따라 가파른 길을 만들었다. 절첨제(絕尘梯)라 부르는데 뜻이 사뭇 오묘하다. ‘속세를 초월한다’는 말이니 인간 세상과의 경계다.

산행은 이어진다. 하늘에 올라 신선이 된다는 우화등선(羽化登仙)이 바로 이런 체험이구나 생각하게 된다. 신선이나 지나다닐 운적잔도(雲跡棧道)가 출현한다. 구름을 건너고 신선이 만든 다리를 넘어 구름의 흔적을 찾은 느낌이 아닌가? 작명도 기승전결이 중요하다.

태행옥척의 잔잔한 연못(요지)에 투명하게 산세가 비치고 있다. Ⓒ최종명 |

오솔길을 따라 오른다. 신비한 기운이 감돈다. 수풀을 헤치고 오르니 세속의 땅에서는 보기 힘든 공기가 느껴진다. 황토를 머금은 암석과 깎아지른 암벽 사이가 마치 무중력 상태의 우주 같다. 느닷없이 연못이 나타난다. 흰 실처럼 가는 폭포가 물을 흘리고 있다. 요지(瑤池)라 이름을 붙였다. 신선이 사는 나라의 비경을 뜻한다. 모든 신선을 아우르는 최고의 여신인 서왕모가 살던 신화의 땅이다. 한줄기 빛만 스며들고 사방이 막힌 공간이다. 선녀와 나무꾼의 전설이 사실이라면 배경으로 딱 맞다.

태행옥척의 절벽이 요지에 비친 모습. Ⓒ최종명 |

돌 하나를 던졌다. 태행옥척 요지의 수면에 소용돌이가 생겼다. Ⓒ최종명 |

폭포 옆에 오르막길이 있다. 요지는 물결 하나 흐르지 않고 부동(不動)이다. 신선의 조화인지 미동조차 없다. 심도를 가늠하기 어려울 정도로 절벽의 반영이 깊다. 햇볕이 많다면 정상까지 담을지 모른다. 길이 지그재그로 이어지니 몸이 연못에서 거의 수직으로 오른다.

갑자기 심술이 났다. 저 깊은 물속에 사는 신선을 불러내고 싶었는지 모른다. 조약돌 하나를 주워 슬며시 던졌다. 퐁 떨어진 돌은 메아리 없이 사라졌다. 반영이 무너지고 절벽도 자취를 감춘다. 돌이 빠진 구멍을 꼭지점으로 소용돌이가 퍼지기 시작한다. 느리게 조금씩 원을 그린다. 한참을 번지더니 그대로 멈춘다. 마치 파스텔로 그린 듯하다. 자연현상도 이렇게 발생하는 거겠지. 어쩌면 서왕모의 화난 표정일지 모른다는 황홀한 생각에서 벗어났다.

태행옥척 정상 부근에서 보는 대협곡. Ⓒ최종명 |

태행옥척 정상 산골의 담장을 굽은 나무 사다리가 받치고 있다. Ⓒ최종명 |

그늘을 벗어나 신선의 땅을 따라 솟아오르니 환하게 하늘이 열린 기분이다. 산골 마을이 있다. 듬성듬성 집 몇 채가 보인다. 담장에 걸친 사다리에 눈길이 간다. 살짝 굽은 나무 두 개를 짜맞췄다. 곧은 사다리보다 안정감이 느껴진다. 사다리에 올라본다. 담장 위 널빤지처럼 얇은 돌은 농산물이나 약재를 말리기에 좋아 보인다. 무엇보다 몸무게가 담장에 미치는 영향이 훨씬 가볍다. 산골의 지혜에 마음이 푸근하다.

태행옥척 정상에서 본 평호. Ⓒ최종명 |

용마루는 지붕을 가로지른다. 옥척이 그런 뜻이다. 해발 1,736m 정상에 서니 옥척이라 명명한 까닭이 보인다. 용마루처럼 길게 뻗은 산세가 웅장하다. 바람조차 불지 않는 한낮이다. 평호는 그늘을 머금고 진한 파랑이 됐다. 빛을 정면으로 받아낸 산과 하늘은 연한 색감이다. 가슴이 뻥 뚫리는 기분을 담고 산을 내려간다. 호수를 따라 남쪽으로 10㎞를 이동하면 대협곡이다.

'황룡·도화·천경' 온갖 찬사 모아 놓은 태행대협곡

린저우 태행대협곡 입구. Ⓒ최종명 |

린저우 태행대협곡에 도착한다. 산맥은 수많은 산의 연결이다. 관광지인 대협곡을 만든 산은 임려산(林慮山)이다. 10여 명이 줄을 서서 인증해도 되는 바위가 있다. 도화곡(桃花谷) 매표소다. 걸어가면 30분, 관광차를 타면 5분 만에 입구에 도착한다. 협곡은 크고 작은 종유동과 폭포와 연못을 만들었고, 바위와 나무가 겹겹이 휩싸고 있다. 입장권의 안내문만 읽어도 기대만발이다. 협곡은 약 4㎞다.

태행대협곡 도화곡의 황룡담.Ⓒ최종명 |

태행대협곡의 도화담에서 폭포수가 쏟아지고 있다. Ⓒ최종명 |

안으로 들어가면 곧바로 황룡담(黃龍潭)이 나온다. 마시고 싶을 만큼 깨끗하고 잔잔하다. 바위 사이로 흘러내리는 물길이 얌전하게 연못으로 스며든다. 짙푸른 물빛은 계절 덕분이다. 녹음이 우거지고 수량이 풍부한 늦여름이 연출한 인상이다. 둥글게 퍼진 연못을 이리저리 둘러보고 계단을 오른다. 가파르게 오르니 돌다리 아래로 폭포가 쏟아진다. 바로 위는 아담한 도화담(桃花潭)이다. 돌다리에 올라 뒤돌아보면 틈새로 황룡담이 드러난다. 물줄기가 요동치며 위와 아래에 예쁜 연못을 나눠 놓았다.

태행대협곡 도화곡의 이룡희주. Ⓒ최종명 |

양 갈래로 땋은 머리카락처럼 떨어지는 폭포가 나온다. 이룡희주(二龍戲珠)라는 이름이다. 두 마리 용이 구슬을 가지고 논다는 말로 황궁 기둥에 등장한다. 제왕의 상징인데 폭포에 붙으니 귀엽기조차 하다. 폭포 옆은 거대한 동굴이다. 폭포 뒤쪽으로 들어갈 수 있다. 안에서 보면 마치 용이 숨을 분출하는 듯 뿜어낸다. 이름은 안에서 본 느낌을 담았을 듯하다. 계단 따라 오르면 계속 폭포다. 1시간 동안 시원하고 달콤한 기운을 받은 등산이다.

태행대협곡에서 맛본 수공 국수. Ⓒ최종명 |

출구로 나가면 민속광장이다. 관광차 환승 정거장이기도 해서 복잡하다. 관광객도 많다. 싸오쯔몐(嫂子面)을 파는 식당도 몇 군데 있다. ‘형수’라는 이름의 국수로 수공으로 만든다. 그냥 산골의 가정식 국수다. 일부러 한가한 곳에 위치한 허름한 가게로 들어갔다. 부부가 운영한다. 남편은 바깥에 마련된 부뚜막에 불을 피운다. 부인은 국수를 그릇에 담는다. 부부의 정이 담긴 ‘촌스런’ 즉석 국수지만, ‘시장이 반찬’이고 ‘금강산도 식후경’이다.

하늘길 달려 수직 계단... 아찔한 왕상암

태행대협곡 천로를 왕복하는 관광차. Ⓒ최종명 |

천경에서 바라본 태행대협곡. Ⓒ최종명 |

관광차를 타고 천로(天路)를 달린다. 해발 1,000m의 산허리를 따라 만들어진 산길이다. 낭떠러지를 휘돌아 달리면 멀리 웅장한 산세가 연이어 나타난다. 10여 분을 달리는 동안 그냥 걸어도 좋겠다는 생각이 들었다. 태행산의 정기를 담은 바람이 시원하게 불어오고 풍광이 후다닥 지나친다. 짧지만 꿈결 같은 시간이다.

태행대협곡의 전경이 보이는 천경(天鏡)에 내린다. 약간 뿌옇게 장관을 가렸으나 여전히 하늘은 파랗다. 멋진 풍광이다. ‘중국의 그랜드캐니언’이 이곳이다. 사실 이렇게 빗댄 홍보는 불만이다. 장엄한 경관은 그냥 ‘태행산’이지 굳이 미국의 그것과 비교하는지 모르겠다.

태행대협곡 왕상암. Ⓒ최종명 |

다시 관광차를 타고 천로를 달린다. 도화곡과 왕상암(王相巖) 정상을 이어주는 도로다. 왕상암 정상에 내린다. 작명을 보아하니 왕과 재상이 관련된 듯하다. 내려가 보면 알리라. 하산하는 길이다. 절벽 허리를 가로지르는 길이다. 건너편 동굴에 사당이 보인다. 옆쪽에 나사처럼 생긴 초록색 계단이 보인다. 저 길로 정상까지 올라야 한다고 생각하니 아찔하다.

태행대협곡 왕상암의 비폭과 앙천지. Ⓒ최종명 |

도교 사당인 옥황각을 지난다. 영험이 깃든 명산에는 기복 신앙이 많다. 절벽을 가로질러 간다. 절벽 아래로 비폭(飛瀑)이 휙 날아간다. 절벽 어디에서 물이 생겨나는지 모르겠다. 물이 고여 생긴 연못을 내려다본다. 하늘을 우러러보는 연못인 앙천지(仰天池)다. 절벽 안쪽의 사잇길로 따라간다. 건너편 절벽의 길이 보일 듯 말 듯하다. 나무와 황토가 섞인 모습이 이제는 뒷산 마냥 친근하다.

태행대협곡 왕상암 협곡과 마천통제(오른쪽 절벽에 붙은 구조물). Ⓒ최종명 |

태행대협곡 왕상암의 마천통제와 비폭.Ⓒ최종명 |

나사 같던 원통은 마천통제(摩天筒梯)다. 높이가 88m이고 계단이 331개다. 20층 빌딩 높이다. 여기로 올라야 했다면 아마 포기했을 듯하다. 고소공포증은 없지만 양손을 꼭 잡고 겨우 내려왔다. 한숨 돌리고 보니 바로 옆이 연못이고 고개를 들어보니 비폭이 가늘게 보인다. 통제나 비폭이나 하늘로 솟아오르는 듯하다.

태행대협곡 왕상암의 부열 동상. Ⓒ최종명 |

왕상암 입구로 내려오니 동상 하나가 서 있다. 간판에 오타로 부설이라 썼지만 부열(傅說)이다. 사마천의 사기 ‘은본기’에 기록된 상나라 22대 왕 무정(武丁) 시대의 재상이다.

기원전 13세기 때다. 무정은 왕위에 오르기 전에 태행산 일대의 토목공사에 참여했다. 동고동락하던 노예인 부열의 능력을 눈여겨봤다. 신하들의 반대에도 불구하고 재상에 임명했다. 부열은 나라의 중흥에 크게 이바지했고 성인의 반열에 올랐다. 지금도 이런 파격은 불가능에 가깝다. 그만큼 인재를 알아보는 일이 쉽지 않다는 교훈이 아닐까. 태행산 풍광만큼이나 가슴 깊이 새길 일이다.

최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr