제4차 산업 혁명과 인공지능이 가져다 줄 미래

제4차산업혁명(Fourth Industrial Revolution)

|

최근 필자가 스피커로 참여하는 컨퍼런스의 경우, 어디를 가도 ‘제4차산업 혁명’이란 타이틀을 사용하지 않는 곳이 없을 정도로 화두가 되고 있다. 정부, 학계, 연구소 등에서는 ‘제4차산업 혁명’을 미리 준비하지 않으면, 선두 국가들에 기득권을 뺏겨 기술 종속성이 높아진다고 우려하고 있다. 분명 세상을 바꾼 기술들이 있다. 인터넷과 스마트폰 기술의 경우, 우리의 생활패턴(Life-Cycle)을 송두리째 바꿨다고 할 만큼 그 충격이 대단했다. 이러한 이유로 2009년 애플 아이폰이 출시될 때, 스마트폰이 바꿀 미래를 준비하지 못했던 어두운 과거를 사례로 들기도 한다.

하지만, 또 다른 전문가들은 그동안 수많은 “마케팅 용어(Marketing Buz)”에 호도되어 정부과제, 언론사, 출판사들에만 좋은 일 하였다고 냉소적인 반응을 보이기도 한다. 과거 ‘웹2.0, 소셜미디어, 3D TV, 빅데이터’ 등이 곧 세상을 바꿀 것처럼 호들갑을 떨었지만, 이미 용어 자체가 무의미해진 것도 있고 상용화되기에 많은 시간이 걸리거나 대중화에 실패한 경우도 있다.

‘제4차산업 혁명’이 주장하는 내용은 인공지능, 로봇기술, 생명과학이 주도하는 차세대 산업혁명이 새로운 시대를 이끌리라는 것이다. 단순하게 각각의 기술이 발전하는 것이 아니라, “사물인터넷(Internet of things, IoT)”을 통해서 생산 전 과정에서 기기와 생산품 간의 상호 소통이 이루어지고 생산과정이 최적화/지능화되어 가는 것을 목적으로 한다. 좁은 의미로는 <사이버 물리 시스템(Cyber-Physical System, CPS)>이 생산 자동화를 이끄는 것이지만, 넓은 의미로는 모든 산업이 상호 연계되어 과거와 다른 생태계를 이루게 될 것이라는 주장이다.

여기서 궁금한 점은 2차, 3차 산업혁명에 대한 구분이다. 엄밀히 말하자면 2~3차 산업혁명은 4차산업 혁명 때문에 생겨난 구분이다. 18세기 증기기관으로 산업 시스템이 바뀐 이후, 전기를 이용한 시스템 대중화와 컴퓨터를 이용한 정보기술의 발달을 세대 간 구분으로 포함하면서 ‘제4차산업 혁명’이라는 새로운 용어가 탄생한 것이다. 실제로 ‘제4차산업 혁명’은 지금의 정의가 아닐 수도 있으며, 먼 미래에 새로운 정의로 다시 설명될 수도 있다. 아직 진행형일 뿐 완성형이 아니기 때문이다.

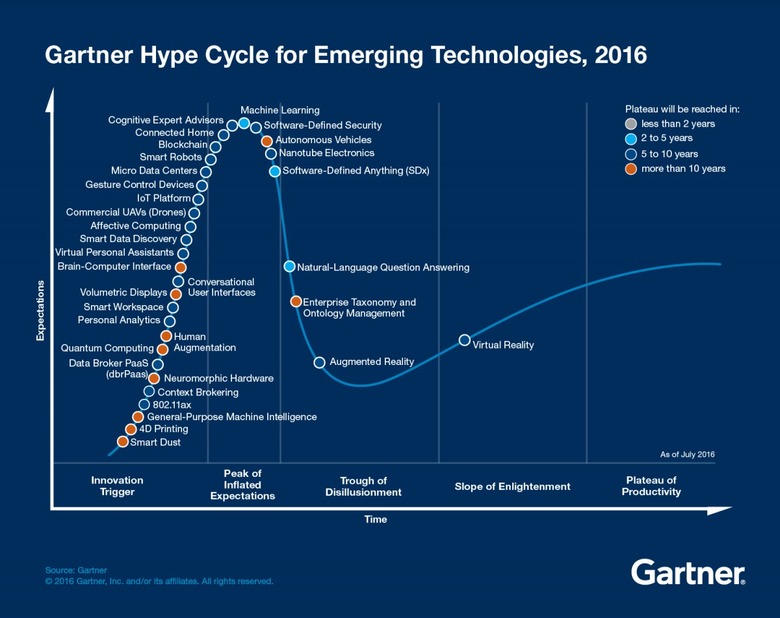

가트너 <하이프 싸이클> 2016

세계 최대 규모의 정보 기술 연구 및 자문 회사인 가트너(Gartner, Inc)는 매년 ICT 기술의 성숙도를 표현하기 위한 시각적 도구로 ‘하이프 사이클(Hype Cycle)’을 공개한다. ‘제4차산업 혁명’과 같이 그 해에 빅이슈로 불리는 기술들은 대부분 ‘부풀려진 기대의 정점(Peak of Inflated Expectations)’에 있다. 매우 높은 대중적인 인지도를 가지고 있지만 수많은 실패 사례를 통해서 기술적 대중화에 대한 검증을 받는 단계라고 할 수 있다. 결국, 대중화는 ‘환멸단계(Trough of Disillusionment)’를 넘어서 ‘계몽단계(Slope of Enlightenment)’에 이르러야 완성된다.

|

2016년 가트너 ‘하이프 싸이클’에서 눈여겨보아야 할 기술은 “가상현실(Virtual Reality, VR)”이 계몽단계에 있다는 사실이다. 즉, 가상현실은 이제 대중화를 눈앞에 두고 있다고 보아도 좋다는 뜻이다. 마찬가지로 ‘제4차산업 혁명’의 핵심 기술이라고 할 수 있는 ‘사물인터넷, 로봇, 인공지능, 헬스케어’ 등은 아직은 거품 단계에 있거나, 현재 시장에서 검증 받는 단계에 있다.

과거와 달라진 점이 있다면, 한가지 기술만 가지고 세상이 바뀌는 시대는 지났다는 사실이다. 지금은 ‘융합의 시대’에 살고 있다. 인터넷과 스마트폰이 인프라와 허브 역할을 하게 될 것이고, 새로운 기술들은 이 기반 위에서 새로운 변화를 주도하게 될 것이다.

피처폰 시대에서 스마트폰 시대로 바뀌듯이 과거의 기술들이 송두리째 사라지고, 새로운 기술로 대체되는 일은 일어나지 않을 것이다. 한동안 공존의 시대가 유지될 것이고, 공존의 기간 동안 소비자의 선택을 받게 될 것이다. 변화는 소리 없이 이루어진다.

사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 – 삼위일체

|

“알파고(AlphaGo)” 이후 많은 사람의 뇌리에는 인공지능에 대한 기대감과 두려움이 공존하고 있다. 그동안 우리가 보아왔던 SF 영화에서 인공지능은 언젠가는 인간을 지배하는 두려움의 대상이었다.

인공지능의 역사는 오래되었다. 이미 1950년 영국의 천재 과학자 "앨런 튜링(Alan Turing, 1912~1954)”은 튜링테스트 이론을 통해서 인공지능을 판별하는 방법을 제시하였다. 그 이후 수많은 인공지능 알고리즘들이 등장하였고, 이론적으로 인간의 뇌를 대신할 수 있을 만큼 충분한 연구가 이루어졌다. 하지만 60년 가까이 우리는 인공지능의 모습을 본 적이 없다. 고작, "IBM 왓슨(Watson)” 정도의 특정분야에 최적화된 <전문가 시스템(Expert System)>이 상용화된 기술의 업적이었다.

알파고는 네트워크를 통해서 분산환경에서 정보를 분석하고 학습한다. 여기서 정보는 사람들이 만들어 놓은 데이터들이다. 결국 데이터 분석 기반이 특정 정보에 종속적일 수밖에 없다. 물론 사람들이 만들어둔 정보들도 내용과 분량이 엄청나지만, 알파고가 정확한 학습을 위해서는 사람의 정보에 의존하지 않을 수 없다는 뜻이기도 하다.

사물인터넷의 역할 중 가장 중요한 것은 ‘센서 기반의 데이터 수집’이다. 이 데이터는 분석되기 전까지 가치를 제공하지 못하는 단순 자료이지만, 스스로 데이터를 생산하고 인터넷으로 전달된다는 점에서 기존의 데이터들과 활용가치가 다르다. 이렇게 수집된 데이터는 빅데이터 분석을 통해서 정제되고 인공지능의 학습 데이터로 활용된다. 사물인터넷의 발달은 인공지능에 엄청난 학습량을 제공하게 될 것이다. 미래의 인공지능은 사람의 도움을 필요로 하지 않는다. 사물인터넷을 통한 데이터 수집 -> 빅데이터 분석을 통한 가치 있는 정보의 추출 -> 인공지능을 통한 학습, 이런 과정을 통해서 인공지능은 무섭게 발전할 것이다.

인공지능에게 판단을 맡길 수 있는가?

|

1967년 영국의 여성 철학자 “필리파 푸트(Philippa Foot)”가 제시한 ‘트롤리 딜레마(Trolley Dilemma)’는 마이클 샌델(Michael Sandel)의 저서 ‘정의란 무엇인가?’에 언급되어 유명해졌다. 최근 자율주행 자동차가 “위급한 상황에서 다수의 목숨을 구하기 위해 자동차 주인을 희생시킬 수 있어야 하는가?”라는 윤리적 문제를 대처하는 방법론에 대한 사례로 자주 언급되고 있다. 결론적으로 자율주행 자동차는 “누구를 죽일 것인가?”에 대한 프로그래밍이 되어 있어야 하며, 그 판단의 기준을 누가 결정해야 하는지가 중요한 이슈가 되고 있다.

향후 우리는 인공지능에 많은 판단을 의지하게 될 것이다. 처음에는 단순한 판단을 대신하겠지만, 사람들이 스스로 판단하는 기회와 경험이 부족해지면서 점차 의존도가 높아질 것이다. 결국 우리는 윤리적/도덕적 판단까지 인공지능에게 의존하게 될지도 모른다. 모든 문제는 판단을 확률로 접근하면서 발생한다. 실패할 확률을 줄이는 것이 판단의 기준이 된다면, 사람은 결코 인공지능의 판단력을 따라갈 수 없다.

또한, “사이버 물리 시스템(CPS)”의 무서움은 그동안 모든 IT기기는 스스로 물리적인 행위를 취할 수 없다는 가정이 사라지기 때문이다. CPS는 초기에 “스마트 팩토리”와 같은 산업화에 사용되겠지만, 점차 자율로봇 형태로 범용적인 시스템이 될 것이다. 이것은 인간에게 물리적인 행위를 가할 수 있는 시스템이며, 군사적인 목적으로 활용된다면 그 무서움은 더 커질 수밖에 없다. 인공지능과 CPS의 결합은 인간에게 가장 효과적인 시스템이면서 반대로 가장 위험한 시스템인 셈이다.

결국, 정의라는 추상적인 개념이 인공지능 시대에는 법률보다 더 중요하다. 법은 최소한의 기준이지만, 사회는 최대한의 가치를 추구하고 있기 때문에 도덕적 가치가 유지되지 않는다면, CPS와 인공지능 시대에 위협이 될 수 밖에 없다. 기술의 발전이 마냥 즐겁지 않은 이유다.

인간은 실패의 과정을 통해서 학습하지만, 인공지능은 결과를 통해서 학습한다. 인공지능이 시대의 변화에 따른 윤리적 문제를 해결할 수 없는 이유이기도 하다.