샤넬이 택한 다섯번째 병…향수의 역사가 시작되다

[한겨레S] 김도훈의 낯선 사람

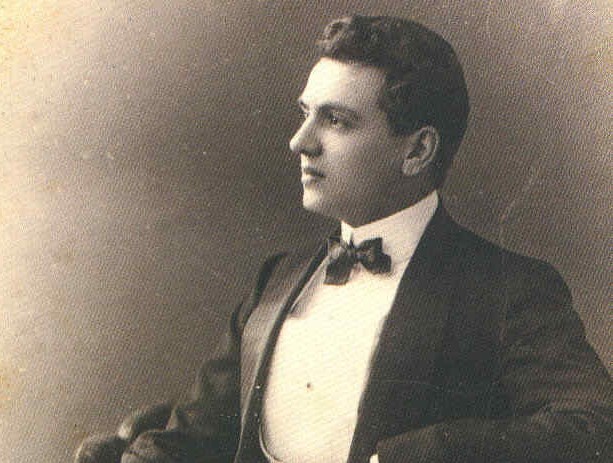

에르네스트 보

가브리엘 샤넬이 향수 사업화

보가 합성향료 뒤섞어 제품화

“신비로운 향기” 뜨거운 반응

향 만드는 ‘예술가’ 반열 올라

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

☞한겨레S 뉴스레터 무료 구독. 검색창에 ‘에스레터’를 쳐보세요.

나는 향에 집착하는 편이다. 사실 지금도 향에 둘러싸여 있다. 혼자 사는 남자 냄새를 없애기 위해 가끔 켜는 향초들. 방방마다 자리 잡고 있는 디퓨저들. 세면대 위에는 혼자 사는 남자 집이라기에는 지나치게 많은 향수가 있다. 내가 특히 좋아하는 향수가 있다. 가죽 향과 타바코 향이 나는 향수다. 향수를 좀 아시는 분이라면 ‘어지간히 동물적인 걸 쓰네’라고 생각하셨을 것이다. 그렇다. 매우 육중한 향기들이다. 내가 왜 이런 향기들을 좋아하게 됐는지는 잘 모르겠다. 그저 가죽 냄새가 좋아서 가죽 재킷을 모으고, 여전히 연초를 피우는 희귀한 종자여서 그럴 수는 있겠다.

향수를 처음으로 쓰게 된 건 대학에 들어가면서부터였다. 1990년대에는 향수가 그렇게 대중적인 아이템이 아니었다. 좀 잘 입고 잘 노는 친구들이나 향수를 뿌리고 다니곤 했다. 나도 그런 친구들로부터 향수의 존재를 알게 됐다. 물론 어린 시절부터 어머니가 뿌리는 ‘샤넬 넘버 파이브’의 향은 알고 있었다. 다만 어머니의 화장대 위에 있던 그 영롱한 액체가 내가 뿌려도 괜찮은 아이템이라는 사실을 마침내 깨닫게 됐다는 이야기다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그렇게 처음 구입한 향수가 캘빈 클라인의 ‘시케이 원’(CK ONE)이었을 것이다. 만약 이 글을 읽고 있는 독자가 1990년대에 20대를 보냈다면 ‘시케이 원’이라는 단어를 읽는 순간 절로 떠오르는 향기가 있을 것이다. 레몬과 사과즙이 뒤섞인 채 터져 나오는 특유의 과일 향 말이다. 내가 대학에 들어간 1994년에는 모두가 시케이 원을 뿌리고 다녔다. 불행하게도 1994년은 대한민국 역사상 가장 지독하게 더운 해 중 하나였다. 시케이 원의 상큼한 과일 향이 겨드랑이에 찬 땀 냄새와 결합했을 때 어떤 역효과가 벌어질지 누구도 짐작하지 못했다.

20여년에 걸친 세월 동안 내 취향은 많이 바뀌었다. 좋아하는 향수도 바뀌었다. 동물적인 향수들이었다. 사실 나는 이 문장을 ‘남성적인 향수’라고 썼다가 바꿨다. 어쩐지 정치적으로 불공정한 표현처럼 느껴지기 때문이다. 그래서 동물적인 향수라고 부르기로 하겠다. 어느 날 백화점 1층을 걷다가 샤넬 매장을 봤다. 매장으로 들어갔더니 남성용 향수들이 있었다. 어쩐지 거기에는 눈이 가지 않았다. 대신 나는 어린 시절 어머니가 쓰던 샤넬 넘버 파이브 병 앞에서 멈췄다. 냄새를 맡았다. 젊은 어머니 냄새가 났다. 아니다. 나는 지금 무슨 향기로 설명하는 오이디푸스 콤플렉스 같은 소리를 하려는 게 아니다. 샤넬 넘버 파이브의 창조자에 대한 이야기를 하려는 것이다.

이 전설적인 향수의 냄새를 모르더라도 당신은 매릴린 먼로의 말은 기억하고 있을 게 틀림없다. 먼로는 “잘 때 뭘 입고 자나요?”라는 기자의 질문에 이렇게 답한 것으로 유명하다. “샤넬 넘버 파이브요.” 그렇다. 샤넬 넘버 파이브는 매릴린 먼로의 보이지 않는 잠옷이었다. 이건 그러니까 샤넬 넘버 파이브가 인류 역사에서 얼마나 상징적인 아이템인지를 증명하는 일화다. 이건 그냥 향수가 아니다. 인류의 삶에 새로운 공공 소비재를 소개한 존재다.

이 향수를 창조한 조향사 에르네스트 보는 1883년 모스크바에서 태어난 러시아인이다. 샤넬 넘버 파이브 이전에도 향수는 있었다. 클레오파트라도 향수를 애용했다는 역사적 사실이 남아 있으니 인류는 언제나 향수와 함께해온 셈이다. 오랫동안 향수는 어디까지나 상류층의 사치품이었다. 향수를 사업으로 바꾼 것은 패션에 관심 없는 독자라도 모를 리 없는 디자이너 가브리엘 샤넬이다. 그리고 그 사업을 탄생시킨 것은 조향사 에르네스트 보였다.

에르네스트 보는 1898년 겨우 열다섯의 나이로 러시아 향수회사 ‘랄레’에 들어갔다. 거기서 향수 제조법을 배운 그는 1920년 프랑스 남부에서 후원자의 도움으로 ‘랄레’를 공동으로 창업했다. 그때까지만 해도 향수 제조법은 자연적이었다. 조향사들은 천연의 재료들을 채집해서 향수를 만들었다. 에르네스트 보의 생각은 달랐다. 자연의 향을 더 강하게 지속되도록 만들기 위해서는 인공적인 향이 더해져야 한다고 생각했다. 그래서 합성향료인 알데하이드를 사용하기 시작했다. 놀라운 발상이었다. 알데하이드는 화학약품 냄새가 난다. 당시에도 알데하이드를 시험하던 조향사들은 있었다. 이걸 다량으로 가장 먼저 사용하기 시작한 사람이 에르네스트 보다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

샤넬 넘버 파이브를 ‘최초의 현대식 향수’라고 부르는 이유가 여기에 있다. 1920년, 당대의 디자이너 가브리엘 샤넬은 자신의 이름을 딴 향수를 만들고 싶어 했다. 그가 선택한 조향사는 에르네스트 보였다. 샤넬은 그 당시 너무나 흔하던 장미 향기가 아닌 여성의 향기를 원했다. 에르네스트 보는 각각의 번호가 새겨진 여러 향수를 제작했다. 그중 가브리엘 샤넬이 고른 것이 다섯번째 병이었다. 샤넬 넘버 파이브가 1922년 발매되자 사람들은 이 향에 매혹됐다. 에르네스트 보는 일랑일랑, 재스민, 장미 등 온갖 비싸고 귀한 재료를 아낌없이 넣고는 그걸 알데하이드 특유의 화학약품 냄새와 섞어버렸다. 그러자 희한하게도 향의 마술이 벌어졌다. 어디에서도 맡아본 적 없는 복합적으로 매혹적인 향이 났다.

샤넬은 이 향수의 탄생을 축하하기 위해 아직 향수가 판매되고 있지 않던 남프랑스의 휴양지에서 친구들과 저녁 식사를 했다. 그가 식사 중 샤넬 넘버 파이브를 뿌리자 지나가던 여성이 발을 멈추고 물었다. “이 신비로운 향은 뭐죠?” 그때 샤넬은 직감했다. 자신이 만든 향수가 역사가 되리라는 것을 말이다. 샤넬 넘버 파이브는 1924년부터 대량 생산되기 시작했다. 그 이후로 향수의 세계는 예전 같을 수 없었다. 모든 향수 회사들이 알데하이드를 사용하기 시작했다. 패션디자이너가 자신의 이름을 건 향수를 생산한 것도 샤넬이 처음이었다. 지금은 모든 패션 브랜드들이 향수를 판다. 그러니까 지금 당신의 세면대를 장식하고 있는 모든 브랜드의 향수는 사실 샤넬 넘버 파이브의 유산인 것이다. 샤넬 넘버 파이브는 아직도 세계에서 30초에 한병씩 팔려나간다.

역사적인 향수를 창조한 에르네스트 보는 가브리엘 샤넬의 절친한 친구이자 비즈니스 파트너가 됐다. 그가 샤넬 넘버 파이브 이후 좀 더 풍성한 꽃향기가 나는 ‘샤넬 넘버 22’를 발표하자 또다시 큰 인기를 얻었다. 샤넬 넘버 파이브를 좀 더 가볍게 느낄 수 있는 ‘샤넬 넘버 파이브 오 드 투알레트’도 그가 만든 것이다. 1928년에 발표한 ‘수아르 드 파리’도 격찬을 받았다. 좀 더 젊은 여성에게도 어울리는, 우아하지만 사랑스러운 이 향수 역시 여전히 생산되고 있다. 우리는 샤넬의 향수를 맡으면서 100년의 역사를 동시에 흡입하는 것이다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

에르네스트 보는 1954년 은퇴했다. 조향사도 늙는다. 코도 늙는다. 후각도 늙는다. 전설적인 조향사도 은퇴해야 하는 날이 오는 것이다. 하지만 70대의 나이로 은퇴했으니 오랫동안 명성을 누린 셈이었다. 그는 1961년 79살의 나이로 사망했다. 파리의 아파트에서 다소 외롭게 죽었다. 교회에서 열린 장례식은 완전히 장미로 장식돼 있었다.

그는 1953년 <타임>과의 인터뷰에서 이렇게 말했다. “조향은 작곡과 같습니다. 각각의 요소들이 모여서 명확한 음조를 만들죠. 저는 (향수로) 왈츠도 장송곡도 만들 수 있습니다.” 정말 근사한 답변이다. 사실 나는 이 글을 ‘조향사’라는 직업이 진정한 아티스트 중 하나로서 더 널리 평가받기를 원하는 마음으로 쓰고 있다. 향을 만드는 건 정말이지 예술가의 작업이다.

사실 지금 내 화장실 세면대에는 샤넬 넘버 파이브가 올려져 있다. 아니다. 어머니 향기가 그리워서는 아니다. 나는 그렇게 유아기적인 사람은 아니다. 게다가 많은 사람이 어머니에게 집착하는 중년 남성을 징그러워한다는 사실도 잘 알고 있다. 그저 나는 향수 애호가로서 ‘레이어링’(Layering)을 시험하고 있을 뿐이다. 레이어링은 여러 다른 향수를 겹쳐 뿌려 새로운 향을 창조하는 행위다. 샤넬 넘버 파이브는 내가 좋아하는 가죽 향과 궁합이 꽤 좋다. 이것이 적어도 이 글을 읽는 독자에게 드릴 수 있는 유일하게 실용적인 팁일 것이다.

영화 잡지 <씨네21> 기자와 <허프포스트코리아> 편집장을 했다. 사람·영화·도시·옷·물건·정치까지 관심 닿지 않는 곳이 드문 그가 세심한 눈길로 읽어낸 인물평을 싣는다.

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기 ▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]