부정 투구의 달인을 위한 변명

타계한 대투수 게일로드 페리의 영전에

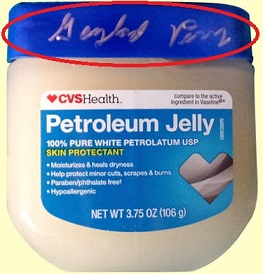

http://keymancollectibles.com/ 캡처 |

1983년이 마지막 시즌이었다. 이후로 유니폼을 벗었다. 그러자 색다른 관심을 받는다. “여기 사인 좀 해주세요.” 팬들이 이상한 걸 내민다. 바셀린 통이다. SNS라는 게 있을 리 없는 시대 아닌가. 그럼에도 입소문이 퍼졌다. 당시에 꽤 화제가 된 일이다. 요즘도 수집가들의 관심 품목 중 하나다.

사인볼 보다 ‘사인통’이 오히려 가치가 높다. 온라인 마켓에는 이런 소개가 붙었다. ‘바셀린 통의 스윗 스팟이 어디인 지는 알 수 없다. 뚜껑 윗부분, 옆면, 또는 통 한가운데서 그의 사인을 찾을 수 있다. 위치에 따라 가격이 달라지지는 않는다. 수집가의 선호도에 달렸다.’

‘스포츠센터’는 ESPN의 간판 프로그램이다. 여기 광고도 비슷한 착안이다. 스토리라인이 코믹하다. ‘미스터 바셀린’이 스튜디오에 나타난다. 앵커, 리포터와 반갑게 인사한다. 악수, 어깨 툭. 손을 대는 곳마다 끈적거린다. PC 자판은 흥건하다. 걸어 나가는 뒷모습, 온 몸 여기저기에 큐시트가 붙어있다. 결국 그는 제대로 된 제품 광고의 모델로도 활동했다.

|

자이언츠의 별 볼 일 없는 11번째 투수

1958년 샌프란시스코 자이언츠에 입단했다. 사이닝 보너스는 9만달러(약 1억1700만원)였다. 현재 가치로는 약 90만달러 정도다. 제법 괜찮은 대우인 셈이다. 그러나 5년간은 보여준 게 없다. 자신의 표현대로라면 “우리 팀 투수 11명 중 11번째”였다.

그러던 중이다. 뭔가 눈에 번쩍 뜨인다. 밀워키에서 이적한 밥 쇼(Bob Shaw)의 공을 보고 깜짝 놀란다. ‘어떻게 저렇게 되지?’ 멀쩡하게 오던 공이 갑자기 사라져 버린다. 실밥 잡는 것을 아무리 뜯어봐도, 릴리스 동작을 유심히 봐도, 도대체 알 수가 없다. 매일 같이 따라다니며 조르기 시작했다. “가르쳐줘, 제발.”

밥 쇼는 30대 중반이었다. 은퇴가 임박한 저니맨이다. 동생 하나 키우는 셈 치고 선심을 베푼다. “저기 딥(dip) 좀 가져와봐.” 씹는 담배통을 가리킨다. 듬뿍 잡더니 입 안에 털어넣고, 질겅거린다. 딴소리 잔뜩 늘어놓으며 10분을 보낸다. 그러더니 진한 침을 손가락에 묻힌다. “이 거야.” 시대를 풍미한(?) 마구의 탄생 설화다.

통칭은 스핏볼(spit ball)로 불린다. 흔히 스피터(spitter)로 쓰기도 한다. 그러나 침은 가장 순한 맛이다. 매운 맛 버전도 다양하다. 바셀린, 콜라, 그리스 등이 등장한다. 온갖 혼합물로 끈적임의 점도를 높인다. “소금과 후추, 초콜릿 시럽 빼고는 다 써봤지.” 그가 자서전에서 밝힌 얘기다.

요즘의 스플리터 또는 포크볼과 비슷하다. 회전 없이 오다가 타자 앞에서 급격히 떨어진다. 월드컵의 무회전 킥을 연상하시라. 특히나 그의 것은 변화가 심했다. “모든 공이 1피트(30cm)씩은 떨어진다.” 겪어본 타자들이 고개를 절레절레 젓는다.

|

한 번도 적발된 적 없는 부정투구

이후로 리그를 통째로 씹어먹는다. 13년 연속 15승, 15년 연속 200이닝을 기록했다. 최초의 양대 리그 사이영상 수상자가 됐다. 300승-3500K를 달성한 8명 중 한 명이다. 명예의 전당에도 이름을 올렸다.

그럼에도 늘 평가가 엇갈린다. 위대한 기록과 실적을 반감시키는 요인 때문이다. 바로 부정투구에 대한 손가락질이다. 커리어 내내 계속된 수군거림이다. 1967년 21승을 올렸다. 그러자 스핏볼(또는 그리스볼) 논란에 불이 붙었다. 결국 이듬해 새로운 룰이 추가됐다. ‘투수는 공을 던지기 전에 손을 입에 대면 안된다.’

그렇다고 없어질 리 없다. 더 교묘하게, 더 지능적으로, 더 강력하게 진화한다. 온갖 혼합물이 나타났다. 숨기는 곳도 다양하다. 모자, 글러브, 벨트를 이용하기 시작했다. 온 몸이 은신처다. 귀, 머리, 팔뚝이 반질거린다.

그래서 완전 범죄가 가능한 지도 모른다. 그는 한번도 적발된 적이 없다. 수 없는 몸수색을 당했지만, 물증은 없었다. 딱 한번. 부정 투구로 퇴장을 당했다. 증거가 있었던 것은 아니다. ‘공의 궤적이 이럴 수는 없다. 이건 틀림없이 뭔가 있다.’ 어이없게도 구심이 심증만으로 내린 조치였다.

|

자서전 ‘나와 스핏볼(Me and the Spitter)’에는 이런 대목이 나온다. “실제로 그 공을 쓴 적은 별로 없다.” 믿거나 말거나. 그래도 한 가닥 신빙성은 엿보인다. 어느 날이다. 그가 유난히 머리를 긁적인다. ‘이 때다.’ 상대편(양키스) 감독 랄프 후크가 마운드로 전력질주한다. 모자를 빼앗아 팽개치더니, 머리를 이 잡듯 뒤졌다. 하지만 아무 것도 나오지 않았다.

그러자 이런 수군거림이 등장했다. “던지는 척만 하는 거다.” 그러니까 ‘스핏볼은 블러핑’이라는 소리다. 시늉만으로 신경을 건드린다. 그런 가설이다. 실제 그는 뛰어난 슬라이더와 싱커볼러였다. 절대 흔들리지 않는 로케이션의 장인이었다.

디트로이트의 빌리 마틴도 열 받은 감독이다. 계속 몹쓸 공에 당했기 때문이다. 투수 한 명을 불러 이렇게 지시했다. “자네도 그 거 좀 연습해봐.” 필 니크로의 동생 조 니크로였다. 하지만 결코 쉬운 게 아니다. 아무리 연마해도 스핏볼은 늘지 않았다. 결국 포기하고, 너클볼러가 됐다.

블랙삭스 스캔들 이후 벌어진 정화 운동

1919년 MLB는 심각한 위기에 처한다. 블랙삭스 스캔들 탓이다. 리그의 존폐가 걸린 상황이다. 부랴부랴 정화 운동이 시작된다. 요즘의 ‘클린 베이스볼’ 캠페인 같다. 논란거리는 일단 손절이다. 스핏볼도 그 중 하나였다. 이듬 해(1920년)부터 금지령이 내려졌다.

그러자 게임이 달라졌다. 타자들 세상이 됐다. 베이브 루스의 전설도 이 때부터 시작된다. 1년에 10~20개 나오던 홈런이 그 해 54개가 됐다. 이듬 해는 59개를 넘겼다. 1920년대에 친 것만 467개다. 영웅의 등장으로 리그는 새로운 시대를 맞는다.

반면 그늘도 뚜렷해진다. 죽어 나가는 건 투수들이다. 결국 각자의 방식으로 생존을 이어가야 했다. 일화가 있다. 그와 비슷한 시대를 산 돈 서튼의 얘기다. “우린 딱 한번 만났죠. 1979년이었어요. 그가 바셀린 튜브를 주더군요. 난 감사 인사를 건네며, 사포 한 장을 선물했죠.”

해학과 함께 촌철살인이 담긴 얘기다. 서튼 역시 300승, 3000K를 달성한 대투수다. 명예의 전당은 물론이다. 그런 레전드 둘이 한 명은 ‘공에 바르고’, 한 명은 ‘공을 갈았다’는 뜻이다. 부정투구 얘기로 낄낄거렸다는 말이다. 그만큼 일반화됐다는 의미로 해석된다.

|

시대를 감안한 역사적 관점

스핏볼은 부정투구가 맞다. 다만 단순히 정의할 문제는 아니다. 역사적 관점도 필요하다. 100년이 훨씬 넘은 이 공놀이는 낮에만 하는 게 아니다. 밤에도 즐긴다. 밝은 면만이 아니고, 어두운 면도 실재한다는 뜻이다.

시대에 따라, 의도에 따라. 리그는 다른 잣대를 들이댄다. 때로는 묵인했다가, 때로는 표정을 바꾼다. 언제 그랬냐는듯 엄격하고, 심각한 얼굴로 말이다. 그걸로 누군가의, 평생의 흔적을 재단하는 것은 불합리하다. 스핏볼에 대한, 그리고 ‘미스터 바셀린’에 대한 관점이 그럴 수 있다. 1920년대에 다르고, 1960년대가 또 다르다. 21세기는 더욱 같지 않다.

이 때문이다. 명예의 전당 헌액 역시 쉽지 않았다. 300승이지만 삼수 끝에 이뤄졌다. 득표율 역시 77.2%에 불과했다. 98.8%의 놀란 라이언이나 톰 시버에 비하면 억지춘향 느낌이다. 어느 야구인은 이렇게 비웃었다. “명예의 전당에 바셀린 한 통 놔줘야겠군.”

한편으로는 부정투구의 달인이었다. 또 한편으로는 대투수였다. 게일로드 페리(Gaylord Perry)를 수식하는 표현이다. 그가 지난 2일(한국시간) 평화롭게 잠들었다. 84세의 나이였다.

[OSEN=백종인 객원기자] 칼럼니스트 일간스포츠 前 야구팀장 / goorada@osen.co.kr

|