40년前 우한 바이러스 예언한 섬뜩한 소설

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"중국 우한 외곽 소재 RDNA 실험실에서 만들어진 그것을 그들은 '우한-400'이라고 불렀다(They call the stuff 'Wuhan-400' because it was developed at their RDNA labs outside of the city Wuhan)."

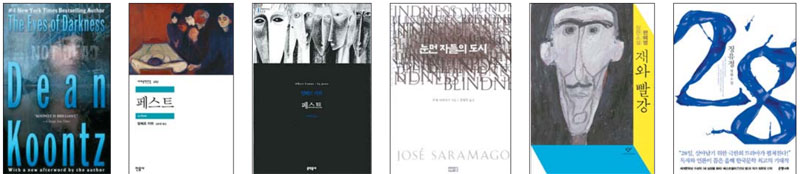

코로나19로 신열을 호소하는 오늘날의 세계를 미리 방문한 듯한 이 문장은 놀랍게도 40여 년 전 소설에 적힌 말이다. 딘 쿤츠의 장편소설 'The Eyes of Darkness'의 일부로 1981년 5월 포켓북스에서 출간된 스릴러 소설인데, 독자를 경악하게 하는 사실은 배경이 심지어 중국 우한이라는 점이다. 치사율 100%의 바이러스 '우한-400'이 퍼져버린 세계를 다루는데 '우한'과 '바이러스'라는 두 공통 분모는 선각자의 예언서라는 의심을 사기에 충분하다.

누군가는 병상에서 뜨겁게 식지만 누군가는 차갑게 살아내고, 누군가는 헌신하다 희생하나 누군가는 기만하고 배신하며, 누군가는 일확천금의 기회를, 또 누군가는 거짓의 신(神)을 만드는 전염병이 우리네 인류를 신음하게 만드는 악몽의 나날, 전염병의 인류를 다룬 소설을 한자리에 모았다. 소설은 언제나 현실에 근접하며 인간을 비췄으므로 불안, 낙심, 공포, 혐오의 문장 어딘가에 어떤 위안과 다짐의 실마리가 감춰져 있을지도 모른다.

코로나19 사태 이후 최대 주목을 받는 소설은 단연 딘 쿤츠의 'The Eyes of Darkness'다. 중국 후베이성 우한에서 만들어진 바이러스 '우한-400'은 백신이 없다. 생화학무기로 개발된 바이러스는 태평양을 건너 미국으로 간다. 소설은 아들을 잃은 티나의 시점이다. 사고로 잃은 줄 알았던 티나의 아들은 생존해 있으며 '우한-400'이란 이름의 미생물에 감염됐음을 안다. 전염의 극복보다는 모성애에 무게중심이 기운다. "잃어버린 아이라는 장치는, 우리에게 내재된 원초적 감각을 건드린다"고 쿤츠도 개인 홈페이지에 썼다.

알베르 카뮈의 장편 '페스트'의 제1부 서두는 이렇게 열린다. '한 도시를 이해하려면 그곳에서 사람들이 어떻게 일하고, 어떻게 사랑하며, 어떻게 죽는지를 살펴보는 것이 좋다.' 공장과 창고에서 쏟아진 쥐 사체와 원인 불명의 열병(熱病), 도청 소재지 오랑의 느닷없는 봉쇄, 체포되듯이 사라지는 검은 환자들을 다룬 소설 '페스트'는 균(菌)을 다룬 서사의 정전을 이룬다.

'페스트'는 2020년에도 여전한 울림이 강한 명저로, 코로나19 이후 최다수로 호명된 소설이라고 봐도 과언은 아니겠다. 고립된 도시 오랑은 현실의 폐쇄된 도시 우한의 동의어다. 떼죽음을 당한 쥐를 만진 오랑의 범인(凡人)은 검게 타들어가며 죽는다. 첫 사망자를 목격한 의사 리외, 오랑에 갇힌 신문기자 랑베르의 고뇌는 마치 2020년 우한의 한 골방에서 쓴 것만 같다.

주제 사라마구의 '눈먼 자들의 도시'는 감기처럼 옮는 실명(失明)의 세계를 다룬다. 영화와 달리 소설은 더 잔혹하고, 더 슬프다. 실명 환자들은 정신병동을 개조한 병동에 격리돼 '똥'을 묻힌 침대에서 잘 만큼 극단적인 불가촉천민으로 내몰린다. "맹인이 나타나는 즉시 사살하는 것이 해결책"이라고 부르짖던 대령은 자신의 눈이 멀자 자살한다. 자아와 타자의 경계가 무너져버린 악몽의 세계다.

인간이 눈먼 세계에서는 인간의 이기심만이 눈을 뜬다. "인간의 역사가 보여주듯이, 악에서도 선이 나오는 것은 드문 일이 아니다. 그러나 선에서도 악이 나올 수 있다는 것에 대해서는 이야기들을 잘 하지 않는다"는 사라마구의 문장은 성악설에 가깝다. 감각 불능의 문제를 인식론이라는 주제로 끌고나아가면서도 손에 땀을 쥐게 만든다.

전염병을 다룬 한국 소설로는 편혜영 소설가의 '재와 빨강'에 눈길이 간다. 약품개발원인 주인공은 본사 지령으로 C국으로 떠나는데, 인지하지 못한 사이 본국의 살해용의자가 돼 있다. 도망자이자 부랑자 신세가 된 그는 보디백에 싸여 하수구에 버려졌다가 집단수용시설에 수용돼 익명의 방역원으로 일하게 된다. 마침 C국은 쥐로 인한 전염병이 창궐한 상태다. 죄를 품은 육체인 주인공은 병균을 옮기는 미물인 쥐와 동일한 처지를 살아낸다. 쥐를 박멸할 때만 안도감을 느낀다는 편혜영의 설정도 소름 끼친다.

'7년의 밤' '종의 기원'과 함께 정유정 소설가의 '악의 3부작'으로 꼽히는 장편소설 '28'은 정체불명의 인수공통전염병이 창궐한 도시를 통해 개와 사람의 자리를 뒤바꾼다. 이성을 잃은 지옥이라는 설정 속에서 발견하게 되는 유일한 사실은 전염되는 건 바이러스가 아니라 악(惡)이라는 점이다.

제목 '28'에는 첫 발병 후 28일 동안의 사투라는 의미와 '2+8=0'이라는 비관적 의미가 함축돼 있다. 결국 우리는 처음으로 돌아간다는 은유다. 그런 점에서 '눈먼 자들의 도시' 원작의 마지막 장면에 등장하는 '눈먼 작가'의 다음 한 마디는 소설이라는 허구든 코로나19라는 현실이든 곱씹어 볼 만한 지점이 있다. 작가는 이렇게 읊조린다. "자기 자신을 잃지 마시오, 자기 자신이 사라지도록 내버려두지 마시오."

[김유태 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]