서울 한복판 대지 10평의 마법...작지만 충만한 '우리집'

처음부터 동네에 있었던 것처럼 잘 어울리는 주택의 외관. 주변 주택의 관계를 생각해 같은 질감의 벽돌로 마감했다. 박영채 건축사진작가 제공 |

서울 마포구 신공덕동, 서울 한복판의 오래된 주택가에 첨탑처럼 삐죽 솟은 5층 벽돌주택. 건축면적이 고작 33.42㎡(약 10평)에 불과하지만, 채우고 비운 알찬 공간이 켜켜이 쌓여 30대 부부의 생활 공간이 마법처럼 움텄다. 건축주 박규혁(39), 양리원(39) 부부가 붙인 이름은 '셰누(Chez Nous)', 프랑스어로 '우리집'이란 뜻이다. 15평 이하 대지에 세워진 좁고 작은 집을 일컬어 '협소주택'이라 하지만, 이들 부부에겐 부족함도 없고, 넘침도 없는 맞춤형 주택이다.

남편의 직업이 건축가다. 부부는 이전에 살았던 아파트에서 이사를 고민하던 때 비용 대비 효과를 생각하다 출퇴근이 용이한 역세권의 자투리땅을 매입해 직접 집을 짓자고 뜻을 모았다. 결단을 내리기까지 아내보다 건축일을 하는 남편의 고민이 컸다고 한다. 박씨는 "건축가다보니 내 집을 직접 짓는다는 것, 특히나 협소주택이 얼마나 어려운 작업일지 잘 알고 있었기 때문에 결정이 쉽지 않았다"고 했다. 그때 떠오른 협업 파트너가 친한 동생이자 동료인 안수인(안수인 건축사사무소 소장) 건축가였다. 안 소장 역시 평소 합이 잘 맞았던 선배와의 작업이 "재미 있을 것 같아" 흔쾌히 수락했다.

목재 루버로 구성한 1층 현관의 모습. 주택의 외부와 내부를 연결하는 전이 공간이다. 박영채 건축사진작가 제공 |

"열린 공간은 비우고, 닫힌 공간은 채운다"

집의 중심 공간인 3층의 모습. 넓은 테이블을 두고 거실 겸 주방으로 쓴다. 부부의 다양한 활동이 가능할 만큼 개방감 있게 설계됐다. 박영채 건축사진작가 제공 |

건축가 두 명이 의기투합했지만, 집 짓기는 고난의 연속이었다. 무엇보다 대지의 여건이 녹록지 않았다. 부부가 물색한 땅은 폭이 1m에 불과한 진입로를 한참 굽어 들어가야 하는 골목길 안쪽의 자투리 터였다. 도로로 들어가는 부분을 떼면 남은 대지가 61㎡(18평)에 불과한데, 그마저도 모서리가 10개인 부정형의 대지였다. 안 소장은 "쉽게 말해 '십각형 땅'인데 모양도 입지도 모두 뒤틀려 있어 어떻게 면적을 확보할지가 관건이었다"며 "선택의 여지없이 최대한의 면적을 확보해 위로 올리는 식으로 결론이 났다"고 설명했다. 공사 과정도 험난했다. 주변 도로가 좁고 주택들이 다닥다닥 붙어 있다 보니 차량 접근이 불가능했고 장비를 들이는데도 어려움이 컸다. 민원이 빗발치면서 공사 기간도 예정보다 3배가 길어졌다.

1년여 인고의 시간을 견디며 한 층씩 쌓아 올린 집은 5층으로 완성됐다. 1층은 임대공간, 2층은 건축설계를 하는 남편의 작업실, 3층부터 5층까지가 부부의 주거 공간으로 평면 아파트로 따지면 34평(112.4㎡) 공간이 마련됐다. 안 소장은 "위로 올린 주택이다 보니 층마다 공간의 성격을 달리 부여했다"며 "3층은 주방과 거실, 4층은 침실, 5층은 서재를 배치해 생활 동선이 계단을 따라 위아래로 흐르게 했다"고 설명했다.

특이한 점은 콘크리트 구조체를 공간 가운데 세운 것이다. 채우는 공간과 비우는 공간을 구분하기 위한 한 수였다. 예컨대 3층은 벽을 중심으로 한쪽은 수납공간을 만들어 화장실, 세탁기, 냉장고를 빼곡히 채워 넣고, 다른 한쪽에는 부엌과 식탁을 여유 있게 배치했다. 벽이 일종의 가림막 역할을 하는 셈이다. 안 소장은 "좁은 공간을 설계할 때 가장 중요한 것이 닫힌 공간과 열린 공간 사이의 균형을 잡는 것"이라며 "가려진 공간은 잘게 쪼개어 서비스나 수납공간을 만들고, 드러나는 쪽을 최대한 비우면 실제보다 넓게 느껴진다"고 했다.

실제로 집의 중심인 3층에 들어서면 확 트인 주방에서 협소주택에서 보기 힘든 개방감이 느껴진다. 콘크리트 벽을 돌아 숨은 공간을 마주하면 절로 고개가 끄덕여진다. 촘촘히 짠 수납장엔 냉장고, 세탁기, 건조기 같은 몸집 큰 생활가전과 잡동사니가 들어차 있고, 통로는 가전제품이 겨우 열릴 정도의 여유분만 허용했다. "'개방'과 '숨김'이 팽팽하게 줄다리기를 하는 집"이라는 건축가의 설명이 와닿는 순간이었다. 빈틈이라곤 찾아볼 수 없는 수납공간에선 극한 설계의 흔적이 보였다. "아무리 작은 공간도 허비할 수 없다 보니 '㎝' 단위가 아닌 '㎜' 단위 설계가 필요했죠. 1㎜차이로 냉장고 문이 닫히지 않는 상황이 발생할 수도 있어 끝까지 긴장의 끈을 놓을 수 없었어요."

난간을 겸하는 책장의 모습. 3~5층을 관통해 선 책장은 수직 방향으로 시선을 끈다. 박영채 건축사진작가 제공 |

공간의 한계를 넘어서기 위한 아이디어들도 곳곳에서 빛난다. 구조체는 마감재 두께조차 아까워 노출 콘크리트를 쓰고, 현관과 접한 창고의 문은 바퀴 달린 수납장으로 만들어 신발장으로도 활용할 수 있게 했다.

가장 눈에 띄는 것은 3층에서 5층까지 세 개 층을 관통해 뻗어 있는 책장이다. 뒤가 뚫린 책장은 계단의 난간 역할을 하면서 수백 권의 책을 보관할 수 있다. 남편은 "하나의 공간에 두 가지 이상의 기능을 넣어야 하는 경우가 많았는데, 고민하고 아이디어를 발전시키는 과정이 생각 이상으로 흥미로웠다"고 말했다.

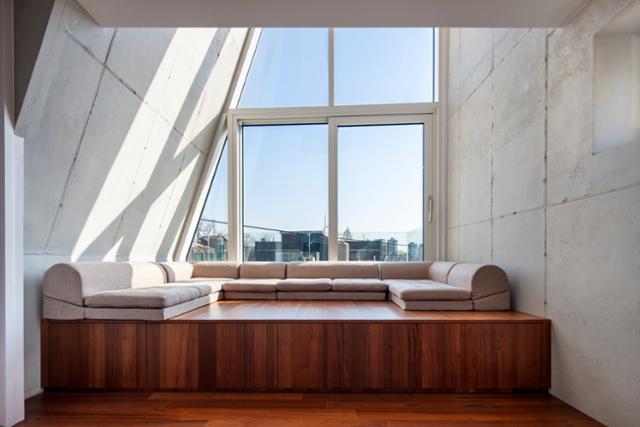

층마다 방향을 달리해 낸 큰 창문도 이 집의 매력이다. 3층에는 남쪽으로 커다란 창문이 놓여 앞집 사이로 들어오는 햇볕을 사철 즐길 수 있다. 4층의 층고는 5층까지 확장하고 동쪽 벽면으론 과감한 커튼월(하중을 받지 않는 얇은 벽) 유리창을 냈다. 건물 높이가 14m로 주변 집들보다 높게 솟아 있는 덕에 동쪽 창문에선 온 동네의 풍경이 펼쳐진다. 특히 4층과 창문을 공유하는 5층 서재는 집에서 가장 높은 시야가 확보돼 가장 좁은 면적임에도 답답함이 없다.

동쪽 면으로 큰 커튼월 유리창을 설치해 좁지만 답답하지 않은 공간을 만들었다. 4층과 5층의 유리창으로는 동네의 풍경이 한눈에 들어온다. 박영채 건축사진작가 제공 |

작지만 충만한, 그래서 특별한 우리집

4층은 5층까지 천정을 뚫은 보이드 구조로 개방감을 극대화했다. 박영채 건축사진작가 제공 |

두 사람의 라이프스타일에 맞춰 공간을 계획한 셰누는 작지만, 충만한 집이다. 채울 수 있을 만큼만 채운 집은, 낭비 없는 행복을 무엇보다 중요하게 생각하는 부부에겐 제격이다. 부부는 "설계할 때의 바람 그대로, 나에게 어울리는 꼭 맞는 옷을 입은 것처럼 편안하게 살고 있다"며 집에 대한 애정을 감추지 않았다.

최근엔 집을 지을 때 미처 생각지 못했던 변수가 추가됐다. 아내가 쌍둥이를 품게 된 것. 성인 부부에게 맞춘 집에서 갓난 아이 둘과 부대껴야 할 생활이 걱정될 만도 한데 만삭 아내의 얼굴엔 전혀 그런 기색이 없었다. 남이 아닌 자신에게 맞는 집을 짓고 살면서 체득한 자신감에서 나오는 여유일 테다. "누군가는 가파른 계단이나 비좁은 공간을 보고 육아에 적합하지 않다고 할지 모르겠어요. 막상 생활해 보면 불편한 점이 없진 않겠지만 그래서 특별한 집이 될 수 있다고 생각해요. 아이들과 함께 우리만의 재미를 찾아가야죠."

골목에서 올려다본 건물의 동측 입면. 벽돌 마감의 기둥을 왼편에 설치해 건물의 규모가 커 보인다. 박영채 건축사진작가 제공 |

손효숙 기자 shs@hankookilbo.com