국가는 클라우드화할 수 있는가

|

역사는 기구하다. 지리적으로 붙어 있는 물 건너 옆 나라와 우리는 왜 이렇게도 다른 운명을 걷게 되었을까?

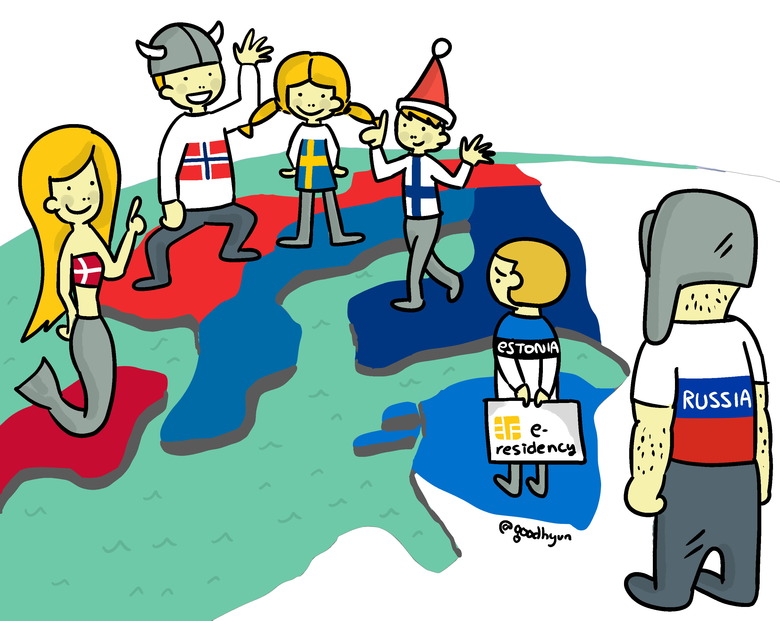

소련 연방 시절 발트연안공화국, 오늘날의 소위 발트3국이 발트해 물 건너 북유럽 국가들을 보며 드는 생각이 그런 것이었을 것이다. 1991년 독립했을 때도 마찬가지였다. 당시 에스토니아는 전화가 있는 국민이 반도 안되는 나라였으니, 노키아의 나라 핀란드를 보며 무슨 생각이 들었을까? 핀란드처럼 백야도 있고, 언어마저 핀란드와 유사한데, 이 무슨 역사의 장난이란말인가?

에스토니아는 발트3국 중에서도 제일 작아 인구는 겨우 130만 명. 러시아 제국, 소련, 그 이전에는 스웨덴, 세계대전 중에는 독일 등 온갖 대국들의 지배하에 놓였던 작은 나라. 그 시련 속에서 다시 되찾은 나라를 재구성하던 90년대, 참 여러 가지 생각이 들었을 것이다.

언젠가 설령 또다시 국토가 유린되더라도, 국민이 면면히 에스토니아를 이어가기 위해 지금 해야 할 일은 무엇인가. 그래서 도달한 지점은 바로 90년대 사이버펑크적 결론. 바로 인터넷이었다. 물리적 한계를 뛰어넘는 결속과 이어짐을 동경할 수밖에 없는 사정이 이해가 간다. (실제로 푸틴 러시아 대통령은 에스토니아가 러시아계 국민을 차별한다면서, 발틱 국가쯤은 이틀 안에 점령할 수 있다고 실제로 이야기하기도 했다.) 이런 환경이기에 국가의 지속가능성에 대한 동기부여는 남다르다.

스카이프나 카자(Kazaa, 한 시절을 호령했던 추억의 P2P)가 에스토니아에서 생겨나 세계로 뻗어 나간 것도 우연은 아니었다. 이 정도 실력을 지닌 에스토니아였기에, 오늘날 전자정부의 선진국이 될 수 있었다. 세금 처리는 물론 여권 발급까지 가능하고, 심지어 전자투표도 가능하니 세계 최고 수준이다.

그 비결은 PKI 인증서 기반의 전자 ID카드가 자리 잡은 덕이다. 업그레이드하듯 기발한 시도도 이어진다.

전자영주권(e-Residency)은 천만 명의 이민을 받는 목표로 진행 중이다. 단 실제 이주를 하는 것이 아니라 어디까지나 인터넷상. 몸은 다른 나라에 살더라도 에스토니아에서 회사를 만들거나 계좌를 틀 수 있게 하자는 것.

데이터대사관(data embassy)도 흥미롭다. 정부 데이터를 분산시켜 둘 수 있다면, 일종의 임시 정부 체재도 순식간에 가동될 수 있다는 복안이다. 국가가 클라우드화되는 순간이다.

영토라는 물질을 잠시 잃어도, 국가의 정신이 백업될 수 있다면 존재는 존속할 수 있다. 그렇게 과거는 오늘로 이어지고, 미래의 담보가 된다.

여담이지만 국내의 공인인증서 옹호론자 중에는 에스토니아를 예로 들면서 한국의 공인인증서가 옳았다고 주장하는 이야기들이 가끔 들리는데 번지수가 잘못되었다. 에스토니아의 인증서는 한국의 NPKI(National PKI)처럼 국가주의(Nationalism)의 산물이 아니다. 오히려 그간의 공산주의에 대한 반발로 정부에 극단적 투명성을 심어 놓기 위한 얼개이니, 그 시작도 목표도 다른 일이다. 그러다 보니 시민이 느끼는 결과도 일상에 사사건건 국가 주도 이익 집단이 개입해서 짜증을 불러일으키는 한국식 NPKI와는 다른 분위기다. 물론 기술적 기반이 물리적 IC 카드에 기반하고 있다는 점도 다르지만 부차적인 문제다. 누구도 PKI 인증서라는 기술이 불필요하다고 이야기하지 않는다. 에스토니아처럼 국가의 투명성과 효율성 제고를 위해 표준적 기술로 구현해 잘 쓰인다면 말이다. 문제는 세상사 모든 일에 참견해 국가가 후견하는 끼리끼리 카르텔을 만들어 가는 한국식 ‘공인’의 오만이다. 에스토니아가 인증서로 탈출하고 싶었던 것은 바로 그 공인이라는 국가통제주의(statism)였다.