마티스가 그렸을 하늘…바투타가 지났을 골목…오늘도 그 모습, 그대로

카스바의 푸른 기억

모로코 북단 탕헤르의 하늘에서 파란색 물이 뚝뚝 떨어질 것 같다. |

카페에서 차를 마시고 영수증을 받았다. “민트티 9디람(1100원)”이란 글자가 선명히 찍혀 있다. 낯설다. 모로코에서 새하얀 영수증을 받다니…. 그냥 영수증이 아니라 드디어 문명세계로 돌아왔다는 증표 같다. 영수증을 만지작거리며 안도의 한숨을 쉰다. 모로코에서 시달리다 보니 겨우 영수증 하나에 감동받는다. 모로코에서 한 달간 머무는 동안 영수증을 받은 건 서너 번에 불과하다. 대신 마라케시에서 매일 “니하오! 니하오?” “차이나? 차이나!” 소리를 수십 번씩 들었다. 마라케시건 페스건 택시 탈 때 군말 없이 미터기를 켜는 기사를 만나면 그날은 운이 좋은 게다. 결국 사하라 사막이 아니면 다시 모로코에 올 일은 없겠구나 생각했다.

과거의 모습 그대로

1884년 영국의 동양전신회사가 지은 다르 엘 카스바 호텔의 내부. |

하얀 영수증을 받은 이곳은 모로코 북단의 탕헤르다. 매크네스에서 기차를 타고 출발해 4시간 반 만에 도착했다. 숙소는 메디나(구시가지)의 다르 엘 카스바(Dar El Kasbah) 호텔이다. 계단을 오르는데 삐걱삐걱 소리가 난다. 옛날 영화에 나올 것 같은 콜로니얼 스타일에 시간여행이라도 하는 것 같다. 낡은 나무계단이 아름답다 싶었는데 1884년 영국의 동양전신회사가 지은 건물이다. 리셉션 직원이 말했다. “우리 호텔의 장식은 100년 이상 되었어요.”

장식뿐만이 아니다. 100년간 같은 자리를 지켜온 호텔은 탕헤르 역사의 일부다. 레스토랑에 걸려있는 호텔의 옛 사진을 보고 알았다. 거리는 50년 전과 다를 바 없다. 다만 자동차 대신 마차와 당나귀가 오가는 게 다를 뿐이다. 1971년 호텔 앞길은 ‘영국전신회사 거리’로 불렸다. 내 방에서 길쭉한 창문을 열면 카스바 거리(Rue de la Kasbah), 과거의 영국전신회사 거리가 그대로 내다보인다. 자동차가 아니라면 도무지 시간을 가늠할 수 없을 것처럼 낡고 오래된 거리 오른편에 알카자 극장(Cine Alcazar)도 보인다. 1913년 문을 연 극장이다. 한눈에도 옛 모습 그대로다. 1990년 베르나르도 베르톨루치 감독의 영화 <마지막 사랑>이 촬영된 곳인데, 영화의 배경은 1940년대다. 달리 말하면 1910년대, 1940년대, 1990년대 모습이 지금과 똑같다는 것 아닌가. 다르 엘 카스바 호텔이 탕헤르 역사의 일부로 간주된다면, 과거와 다를 바 없는 이 거리는 탕헤르 역사 그 자체인지도 모른다.

정면의 하얀색 집에 700년 전 중세의 여행가 이븐 바투타가 잠들어 있다. |

이 쯤에서, 여행지가 더 궁금해졌다면?!

호텔 예약은 호텔스컴바인에서!

카스바는 더하다. “카스바 골목은 400년 전에도 지금과 똑같을걸요” 지난 밤 호텔 직원이 카스바에 가보라면서 이렇게 말했다. ‘카스바’란 이름은 뜻밖에 우리에게 익숙하다. ‘목포의 눈물’ 작곡가 손목인 선생이 일본에서 발표한 ‘카스바의 여인(カスバの女)’은 한국에서도 여러 가수가 번안해 부르며 알려졌지만 카스바가 모로코의 ‘성채’란 걸 아는 사람은 많지 않다. 손목인 선생이 왜 이런 곡명을 붙였는지는 모르겠지만 ‘카스바의 여인’이란 제목에는 탕헤르의 역사가 묻어 있다. 카스바 자체가 스페인 스타일의 무어식(Moor) 건물이다. 탕헤르의 지난날이 어땠는지는 그 이름만으로 짐작할 수 있다. 탕제, 탄지아, 타제르, 탄자 이 모두는 탕헤르의 다른 이름이다. 프랑스인들은 이곳을 탕제라고 불렀고, 영국인들은 탄지아, 스페인 사람들은 탕헤르, 포르투갈인들은 타제르, 아랍인들은 탄자라고 불렀다. 로마제국까지 멀리 거슬러 올라가지 않아도 탕헤르는 지난 200년 내내 온갖 외침에 시달렸다. 우리가 이 도시를 탕헤르로 알고 있는 건 이곳의 마지막 지배자가 스페인이기 때문이다. 아프리카와 유럽을 잇고, 대서양과 지중해가 교차하는 도시의 운명은 파란만장했다.

파란 물이 뚝뚝 떨어지는 하늘

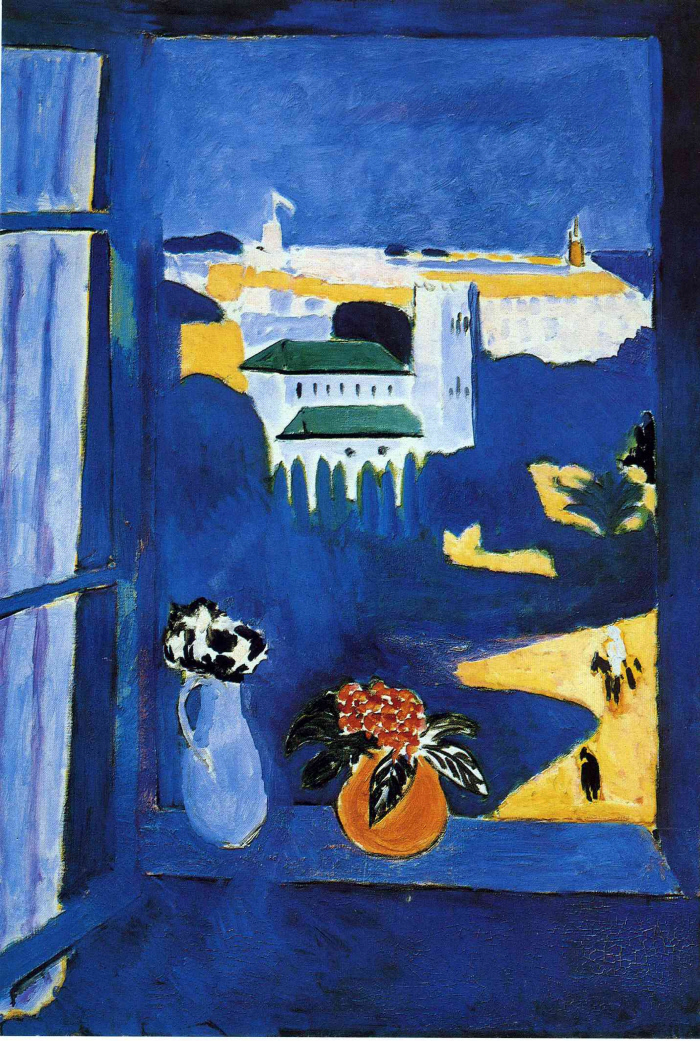

탕헤르를 ‘화가들의 파라다이스’라 불렀던 마티스의 그림 ‘탕헤르의 창문’. |

열강의 군인들, 스파이만이 탕헤르를 찾은 건 아니다. 마티스 같은 예술가도 탕헤르를 찾았다. 1923년 영국, 스페인, 프랑스가 탕헤르를 ‘국제지역’으로 합의한 이후 1956년까지 탕헤르는 ‘영세중립도시’였다. 아프리카와 유럽뿐 아니라 아랍 문화가 교차하며 다양한 문화를 선보였다. 여러 나라의 자유로운 영혼이 모여들면서 도시의 기운은 더욱 자유분방해졌고, 탕헤르는 지금도 ‘모로코의 코스모폴리탄 시티’로 불린다.

1912년 마티스는 지브롤터 해협을 건너 탕헤르를 두 차례 방문하고 스무 점의 그림을 그렸다. 그는 탕헤르를 ‘화가들의 파라다이스’라고 불렀다. 그를 사로잡은 건 북아프리카 특유의 선명한 빛과 컬러였다. 호텔 옥상에 올라갔을 때 알 수 있었다. 옥상에서 바라보는 탕헤르는 백색 도시다. 하얀 집들이 반짝반짝 빛났다. 이른 아침엔 구름으로 자욱했던 하늘이 점심때가 되니 새파래졌다. 마티스가 처음 본 탕헤르의 하늘색이 이랬겠구나. 탕헤르의 하늘색은 엄숙하고 엄정하며 절대적이라는 생각이 들 만큼 파랗다. 마티스가 묵었다는 그랜드 호텔(Grand Hotel Villa de France)은 내가 묵는 숙소를 나서 그랜드 바자르를 지나 경사진 길을 조금 올라가면 나온다. 마티스는 꽃병이 놓인 호텔방 창가에 앉아 창문 너머 세인트 앤드루 교회와 언덕 위의 카스바를 그렸다. ‘탕헤르의 창문’이란 그림이다. 땅딸막한 타워도 빼먹지 않았다. 그는 창문 너머 탕헤르의 메디나를 그리면서 새하얀 집을 제외하곤 온통 파란색으로 칠했다. 탕헤르의 새파란 하늘색이 마티스에게 미친 영향이다. 내가 호텔 옥상에서 본 파란색과 똑같다. 자연색과 전혀 다른 색을 쓰거나 2차원적인 형태로 표현하는 방식만 보면 우리가 흔히 떠올리는 마티스 그림과 비슷하지만 아직 구체적 형태가 드러나는 점은 다르다. 어쩌면 탕헤르에서 보낸 시간이 그의 그림을 더 추상적으로, 더 생생하고 표현력 있게 바꿔놓았는지 모른다. 탕헤르의 역사를 만드는데 빠질 수 없는 건 메디나다. 메디나의 골목은 수백 년 전이나 지금이나 다를 바 없다. 내가 그렇듯 마티스 또한 탕헤르에 머무는 동안 매일 메디나의 일상을 구경하고 관찰했다. 그는 ‘탕헤르만의 전망’, ‘카스바의 입구’ 같은 그림뿐만 아니라 ‘조호라(Zohra)’라는 매춘부도 그렸다. 조호라 또한 ‘카스바의 여인’이었을 것이다. 매춘부라 하기에 그녀의 모습은 정숙하고 단아하다.

리흘라, 여행의 욕망

수백년 전이나 지금이나 다를 바 없는 풍경을 간직한 탕헤르 메디나(구시가지). |

탕헤르에서 마티스의 행적보다 내 관심을 끈 건 한 사람의 묘다. 매크네스에서 부러 기차를 타고 달려온 이유다. 다르 엘 카스바 호텔을 잡게 된 이유도 호텔에서 그의 묘가 가깝기 때문이었다. 지도만 보면 호텔 뒤편에 바로 그의 묘가 있으니 금방 도착할 줄 알았다. 여기가 메디나라는 걸 깜빡했다. 결국 좁은 골목을 빙빙 돌아가서야 그와 만났다. 700년 전 중세의 여행가 이븐 바투타(Ibn Battuta)다. 이슬람 세계뿐만 아니라 세계사를 통틀어 가장 위대한 여행가 중 한 사람이다. 1325년 스물한살의 이븐 바투타는 탕헤르의 집을 나서 메카 순례를 시작으로 이집트, 시리아, 페르시아, 이라크 등 중동과 북아프리카의 거의 모든 이슬람 국가를 여행하고 수마트라섬을 거쳐 중국 베이징까지 44개 나라를 여행했는데 그 거리는 12만㎞에 달한다. 탕헤르의 국제공항 이름조차 ‘이븐 바투타 공항’일 만큼 추앙받는데 그의 묘는 달동네 살림집 같다. 작아도 너무 작아 깜짝 놀랐다. 탕헤르, 이 작은 도시에서 살던 이가 어떻게 그리 큰 세상을 가슴에 품었을까? 무엇이 그를 사로잡았을까? 그는 어떻게 세상을 돌아다녔을까? 배나 마차를 타고? 아니면 말을 타고? 도대체 어떻게?

1913년 문을 연 알카자 극장. 베르톨루치 감독의 영화 <마지막 사랑> 의 촬영지다. |

그와 같은 시대를 살았던 이들은 무역, 순례, 교육 등 실용적인 이유로 여행했다. 하지만 이븐 바투타는 새로운 나라, 새로운 사람들에 대해 배우는 즐거움 때문에 여행했다. 그의 책 <리흘라(Rihla)>는 옛 아랍어로 ‘지식을 찾는 여행’이란 의미다. 놀랍게도 그는 콘스탄티노플을 ‘두 번째 로마’라고 불렀다. 다른 세계를 이해하고 인정하는 왕성한 지적 호기심이 없다면 이게 가능한 일일까? 국내에 출간된 이븐 바투타 여행기 두 권은 총 1100페이지에 달한다. 현세에서 그가 가진 유일한 욕망은 오로지 여행하는 것이었다. 그리고 이루었다. 나로선 세상 누구보다 부러운 인생이다. 탕헤르를 떠나 배를 타고 스페인 타리파까지 가는데 고작 40분이 걸렸다. 아프리카와 유럽이 란 두 세계가 참 쉽게 이어진다. 108년 전 마티스는 프랑스 마르세유에서 배를 타고 탕헤르까지 오는데 꼬박 이틀 반이 걸렸다. 16~17세기만 해도 영국 귀족의 자제쯤 돼야 이탈리아 여행을 떠났다. 이븐 바투타와 달리 우리는 약간의 돈만 있으면 어디로든 손쉽게 이동할 수 있는 시대를 산다. 세상을 꿈꾸는 게 참 쉬워졌다. 이런 시대에 사람들은, 당신은 무슨 꿈을 꿀까?

박준 여행가

여행 계획의 시작! 호텔스컴바인에서

전 세계 최저가 숙소를 비교해보세요.