내 나이 28세, 영정사진을 찍었다

2030세대 유행처럼 자리잡은 '영정사진 촬영' 직접 체험해보니

"실물보다 잘 나오게 찍어주세요."

긴장을 누르려 애써 꺼낸 한 마디가 고작 이거라니. 스스로도 어이없단 생각을 하며 카메라를 바라봤다. 잠시 뒤 검은 휘장이 둘러진 사진 한 장을 받아들었다. 매일 아침 거울에서 보던 얼굴이지만 왠지 낯설게 느껴졌다. 기자 나이 28세, 그렇게 영정사진을 찍었다.

젊은 날에 유서 쓰고 영정사진 찍는 청년들

장례식에 갈 때마다 마주하게 되는 것, 바로 영정사진이다. 청년들에게는 낯선 존재다. '죽음을 앞둔 나이 많은 사람이 찍는 것'이라는 통념 때문. 영정사진을 찍는 행위 자체를 불길하게 생각하기도 한다. 대학생 김모씨(24)는 "젊은 나이에 영정사진을 찍으면 때 이른 죽음을 불러들일 것 같다는 생각이 든다"고 말했다.

2030 청년들에게 '영정사진 촬영'이 하나의 문화로 자리잡고 있다. 영정사진을 전문으로 찍는 사진작가 홍산씨(왼쪽)와 그에게 영정사진을 촬영한 이의 사진. /사진 제공=사진작가 홍산 |

그런데 최근 20~30대 청년들 사이에서 영정사진을 찍는 문화가 생겨나고 있다. 지난해 9월 SNS(소셜네트워크서비스)상에서 청년을 대상으로 의미 있는 장소에서 원하는 모습을 영정사진으로 남겨주는 '젊은 나의 영정사진'이라는 프로젝트가 진행됐다. 최근에는 '청년 영정사진' 전문 사진관도 생겼다.

청년들이 '영정사진'을 찍는 이유는 뭘까. 대개 팍팍한 현실의 활력소를 찾기 위해서다. 새로운 추억을 남기고자 찍는 이도 있다.

난생 처음 써본 유서, 살아온 인생 되돌아보게 돼

젊은 날 갑작스러운 죽음을 맞이한 사람의 영정사진은 가족이나 지인들이 선택하는 경우가 많다. 얼마 전 사고로 세상을 떠난 삼촌의 영정사진이 그랬다. 장례식장에서 마주한 영정사진 속 삼촌은 열댓 살은 어려 보였다. 20대 시절 촬영한 증명사진이 영정사진이 되고 만 것. 문득 머릿속에 의문 하나가 스쳤다. '삼촌은 영정사진으로 저 사진을 원했을까?'

기자는 내일 당장 죽을지도 모르는데 마지막 모습이 될 영정사진은 직접 고르고 싶었다. 몇 달 전 마지못해 찍은 취업용 증명사진이 장례식장에 놓이는 건 바라지 않았다.

지난달 29일 서울 영등포구 문래동에 있는 '청년 영정사진'을 찍는다는 스튜디오를 찾았다. '힙한 거리'로 떠오르는 문래창작촌과 한 블록 차이였다. 추적추적 내리는 비를 맞으며 인적이 드문 공장지대를 가로질러 스튜디오에 들어섰다.

촬영에 들어가기 전 사진작가 홍산씨(24)가 종이 한 장을 내밀었다. 홍씨는 "촬영 전 자유롭게 유서를 작성할 수 있는 시간을 준다"며 "유서를 쓰면서 삶을 되돌아보는 시간을 가지면 영정사진 촬영에 더욱 진지하게 임할 수 있을 것”이라고 했다.

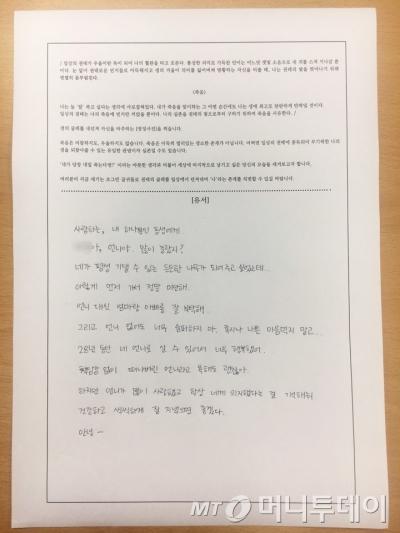

기자가 영정사진 촬영에 앞서 작성한 유서. 머리털 나고 처음 써봤다./사진=김소영 기자 |

막상 유서를 작성하려니 첫 문장부터 막막함이 밀려왔다. 한 글자조차 쉽게 쓸 수 없었다. 누구에게 유서를 남길까 고민하다 하나뿐인 동생에게 쓰기로 했다.

'네가 평생 기댈 수 있는 든든한 나무가 돼주고 싶었는데 먼저 가서 미안해. 대신 엄마 아빠를 부탁해. 언니 없어도 너무 슬퍼하지 마. 나쁜 마음 먹지 말고…' 한 줄 한 줄 써 내려갈 때마다 서글픔과 회한이 몰려왔다. 평소 막연히 생각했던 죽음이 비로소 바짝 다가온 느낌이었다. 그렇게 눈물의 유서 작성을 마쳤다.

내 인생 마지막을 장식할 사진을 남기다

긴장된 얼굴로 카메라 앞에 앉았다. '영정사진' 촬영이 주는 무게감에 자꾸만 표정이 굳었다. 답답한 마음에 평소 고객들이 어떤 표정을 짓는지 묻자 홍씨는 "장난스러운 표정을 짓는 고객도 많고 평소 아끼던 물건과 함께 포즈를 취하는 고객도 있다"며 "너무 떨지 마시라"고 용기를 북돋아 줬다. 덕분에 긴장을 덜어낼 수 있었다.

결연한 의지로 영정사진 촬영에 임하고 있는 기자의 모습(왼쪽). 카메라 공포증을 극복한 끝에 얻은 기자의 영정사진. 어딘가 어색해 보인다./사진 제공=사진작가 홍산 |

몇 번이나 표정을 바꾼 끝에 무사히 촬영을 마치고 '인생 마지막 사진'을 확인했다. 어색한 표정을 하고 있었지만 입가엔 미소가 살짝 어려 있었다. 영정사진으로 쓰기에 무난해 보여 마음에 들었다.

기분 좋게 돌아오는 길, 친구에게 사진을 보내며 "혹시 내가 내일 당장 죽으면 이 사진을 영정사진으로 써 달라"는 농담 아닌 농담을 건넸다. 친구에게서 "웃기는 소리 하지 말라"는 면박이 돌아왔다. 그럼에도 자꾸만 웃음이 새어 나왔다.

내일 당장 죽는다고 생각하니… '살아있음'에 감사

지난달 29일 김호연씨(26)가 사진작가 홍산씨와 작업을 하고 있는 모습./사진=이상봉 기자 |

이날 스튜디오에서 만난 '영정사진 촬영 동지' 김호연씨(26)는 영정사진 촬영을 두고 "힘들었던 일상을 재충전하는 원동력이 됐다"고 말했다. 홍씨의 스튜디오를 찾는 수많은 고객에게 영정사진 촬영은 그저 죽음을 준비하기 위함이 아니었다. 또다시 찾아올 내일을 살아갈 힘을 얻기 위함이었다.

'이생망(이번 생은 망했어)'이라는 말을 입에 달고 살던 기자에게도 영정사진 촬영은 삶의 소중함을 깨닫게 해준 경험이었다. 문득 취업 준비생 시절이 떠올랐다. 탈락의 고배를 마시며 스스로의 쓸모없음에 좌절했던 날들, 죽음에 대해 생각했지만 실행으로 옮길 정도의 용기는 없었던 날들이었다. 유서를 쓰고 영정사진을 찍으며 내일 당장 죽는다고 생각하니 그저 살아있음에 감사했다.

동시에 마지막 모습을 영정사진에 담고 나서야 주변 이들에게 어떤 사람으로 기억되길 바라는지 생각해보게 됐다. 늘 따뜻했던 사람으로 기억되고 싶었다. 후회 없이 표현하고 살아야겠단 다짐이 생겼다.

집에 도착하니 동생이 문을 열어줬다. 오늘 하루도 고생 많았다는 말에 어느새 눈가가 촉촉, 금방이라도 눈물이 나올 것 같았다. 다짐대로 "보고 싶었다"고 말하자 동생의 눈이 똥그래졌다. '이 언니가 뭘 잘못 먹었나'라고 생각하는 듯한 눈빛이었다. 슬그머니 고개를 돌리곤 서둘러 방에 들어가 서랍 깊숙이 비밀을 숨겼다. 젊은 나의 유서, 그리고 영정사진을.

김소영 인턴기자 sykim1118@