나의 미발표 유작은 무엇인가?

|

“우리는 곧 죽는다는 걸 기억하는 것이야말로 인생의 큰 결정을 내리게 하는 주요한 도구다. 누구도 죽고 싶어 하지는 않지만, 죽음은 우리가 모두 결국은 겪게 될 종착점이다.“

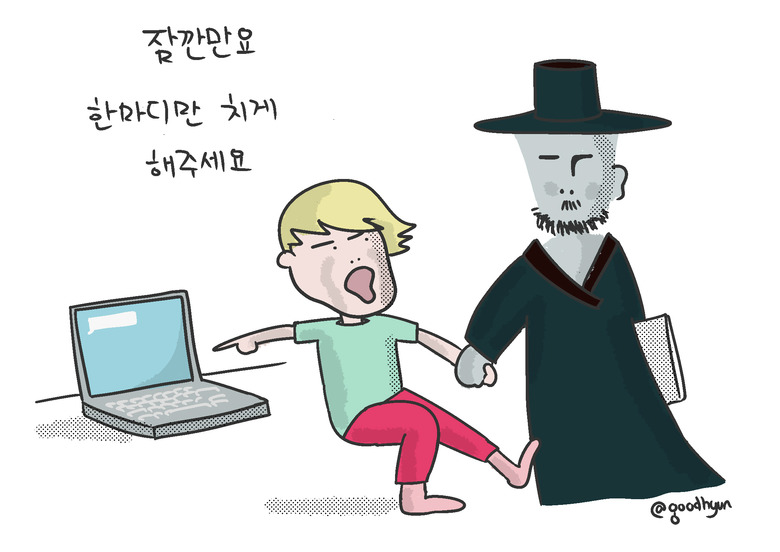

스티브 잡스의 잠언이다. 이 잠언에 고개를 끄덕여 보지만 그래도 내일 죽을 것이라고 생각하며 오늘을 살지는 않는다. 그렇게 죽음은 갑자기 찾아오기 전날까지는 늘 먼 곳에 있다.

죽음 뒤에는 온갖 아쉬움이 찾아올 것만 같다. 이루지 못한 것에 대한 아쉬움에서부터 애먼 일에 보낸 인생에 대한 자괴감처럼 자아를 둘러싼 묵직한 안타까움도 있겠지만, 지워야 할 폴더를 지우지 않았다거나, 자동연장 월정액 정보이용료로 계속 요금이 빠져나가고 있을 것 같다거나 하는(생명 보험이나 들걸!) 사소하고 지리멸렬한 아쉬움에 ‘무덤 킥’을 하지는 않을까 싶기도 하다.

디지털 속에서 사는 우리는 늘어가는 폴더나 앱의 수만큼 정리해야 할 것이 너무나 많다. 언제부터인가 우리 인생의 모습은 컴퓨터 안에 반영되기 시작했다.

“하드디스크는 지웠니?”

자살명소의 입간판이라며 한 때 유명했던 ‘짤방’이 있었는데, 요즈음은 하드디스크보다도 클라우드나 SNS가 우리 인생을 절찬 반영 중이다. 현실보다도 인터넷 너머 온라인에서 적잖은 생활을 하게 되었으니 당연하지 싶다. 가끔 고인의 마지막 게시물이 조문 댓글로 성지(聖地)가 되는 일이 있는데, 이마저도 온라인에서의 내가 현실의 나와 연결될 경우의 얘기다. 장례까지 치렀어도, 그가 활동하던 동호회에서는 ‘그 사람 요즘 조용하네’ 정도로 생각하고 마는 쓸쓸한 일이 많을 것이다.

위인전을 읽다 보면 친구나 친지가 미발표 유작을 정리해서 대신 발표해주었다는 미담이 종종 있곤 했는데 앞으로는 이조차 좀처럼 쉽지 않을 듯하다. 대부분의 클라우드 업체들은 약관상 설령 유족이라도 본인 이외의 타인에게 그리 쉽사리 문을 열어주지 않고 있기 때문이다.

컴퓨터 안을 열어봐야 유치찬란한 감성의 습작이나 남세스러운 사진밖에 없을 수도 있지만, 사랑하는 누군가에게 마지막으로 꼭 보여주고 싶었던 정보 또한 누구에게나 있기 마련이다.

남기고 싶은 정보와 보여주고 싶지 않은 정보. 그 구분을 할 수 있는 것은 생전의 나뿐이다. 하지만 내일 죽을 것이라 생각하며 오늘을 사는 이들은 별로 없기 때문에 그 분류 작업은 대개 영원히 내일로 미루어지다가 영원히 이뤄지지 않곤 한다.